你身边的 PM2.5、臭氧浓度有何变化?哪家企业偷偷超标排放?网格化空气质量监测站正用科技力量破解这些难题,成为环境治理的 “智慧之眼”。

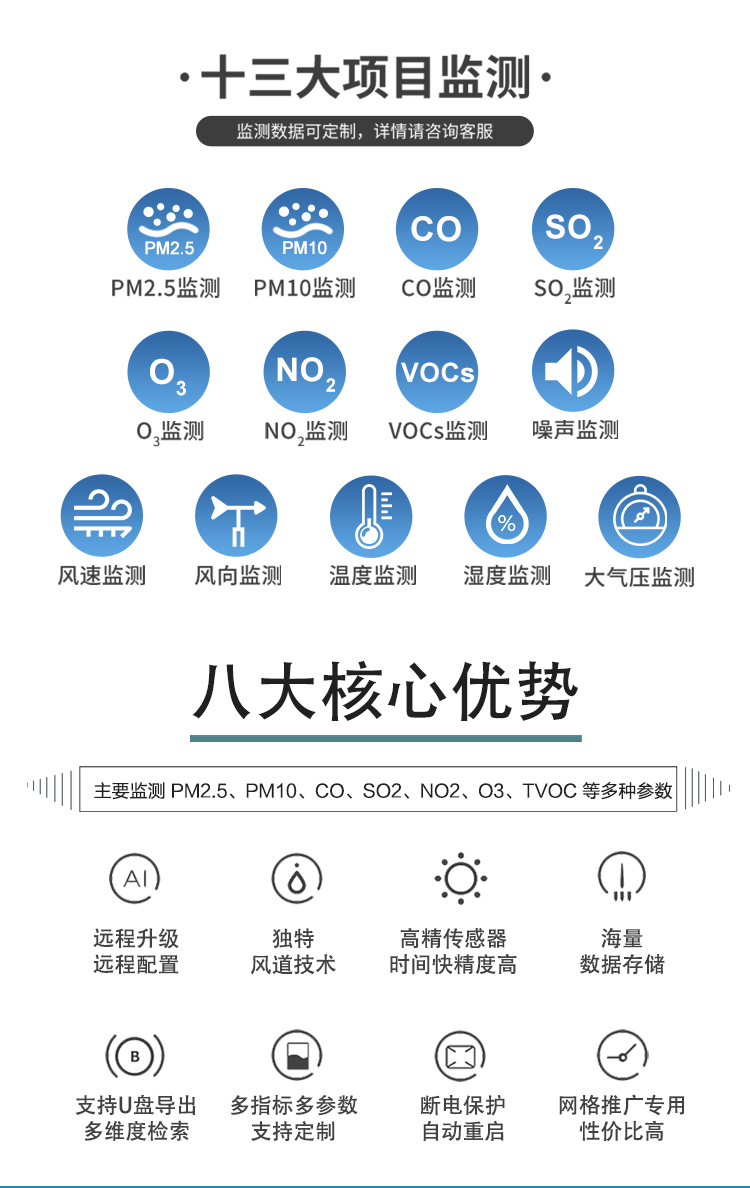

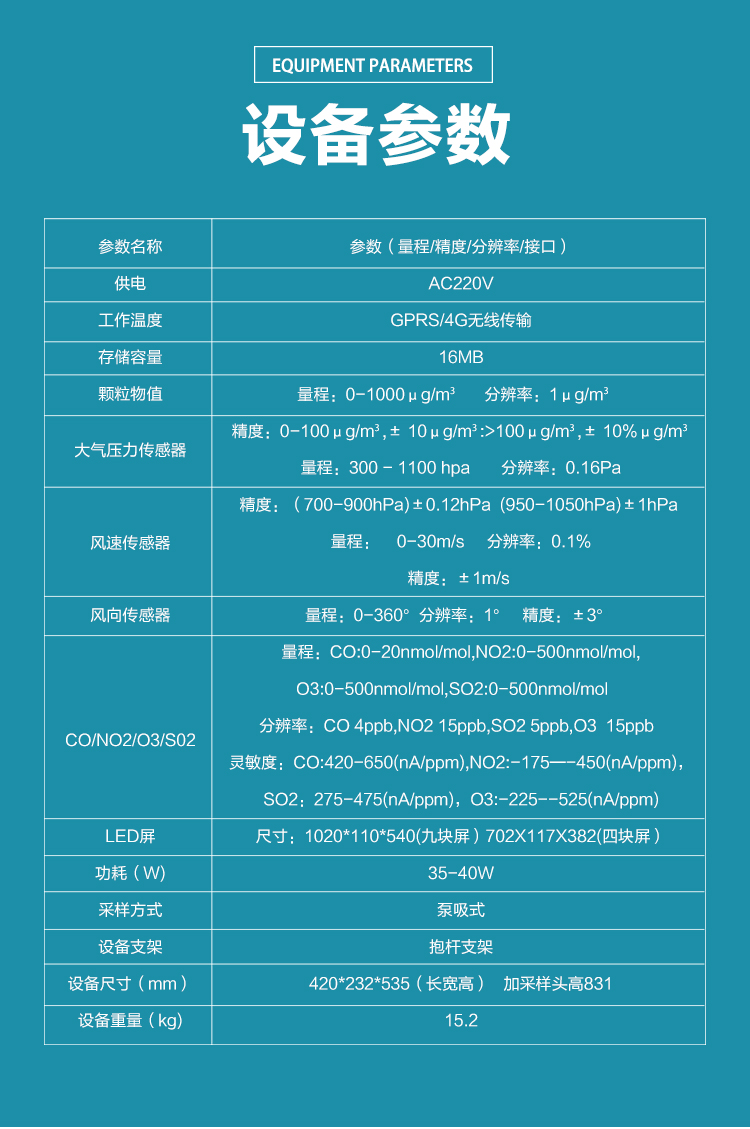

这种监测站以 “网格划分” 为核心逻辑,将目标区域均匀拆解为若干小网格,在每个网格内布设微型监测设备,形成高密度感知网络。设备体积小巧,可灵活采用固定式或移动式部署,支持市电与太阳能双重供电,能适应城市、野外等多种环境。通过电化学、激光等技术,它能 24 小时不间断采集 PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃等污染物数据,部分还可监测风速、风向等气象参数。

覆盖更全面:传统站点数量有限,难以反映区域细微差异,而网格化监测点间距可缩至几十米,能填补街道、社区等监测盲区。比如北京就通过万余个点位实现每平方公里一监测点的覆盖密度。

响应更及时:数据更新频率可达分钟级,经无线传输至云端平台后,能快速生成污染分布图,避免传统监测的数小时延迟问题。

溯源更精准:结合大数据分析与气象数据,可锁定污染来源及扩散路径。某化工园区就通过夜间数据异常,精准定位了违规排放企业。

城市治理:在交通要道监测机动车尾气,为信号灯优化、新能源推广提供依据;在居民区追踪周边污染源,保障生活环境。

工业监管:在工业园区及厂界布设设备,实时监控企业排放,助力环保执法。

敏感区域防护:在校园、医院等场所监测空气质量,为调整户外活动、优化通风提供参考。

乡村环保:监测农田秸秆焚烧、农药挥发等污染,为农业面源污染防治提供数据支撑。

从污染预警到精准治污,网格化空气质量监测站正以精细化数据,为环保决策与公众健康保驾护航。