遍布城市的环境空气质量自动监测站,就像守护蓝天的 “隐形哨兵”,全天候捕捉着空气里的细微变化。这些站点不仅是城市环保的基础设施,更是空气质量管控的 “眼睛” 和 “耳朵”。

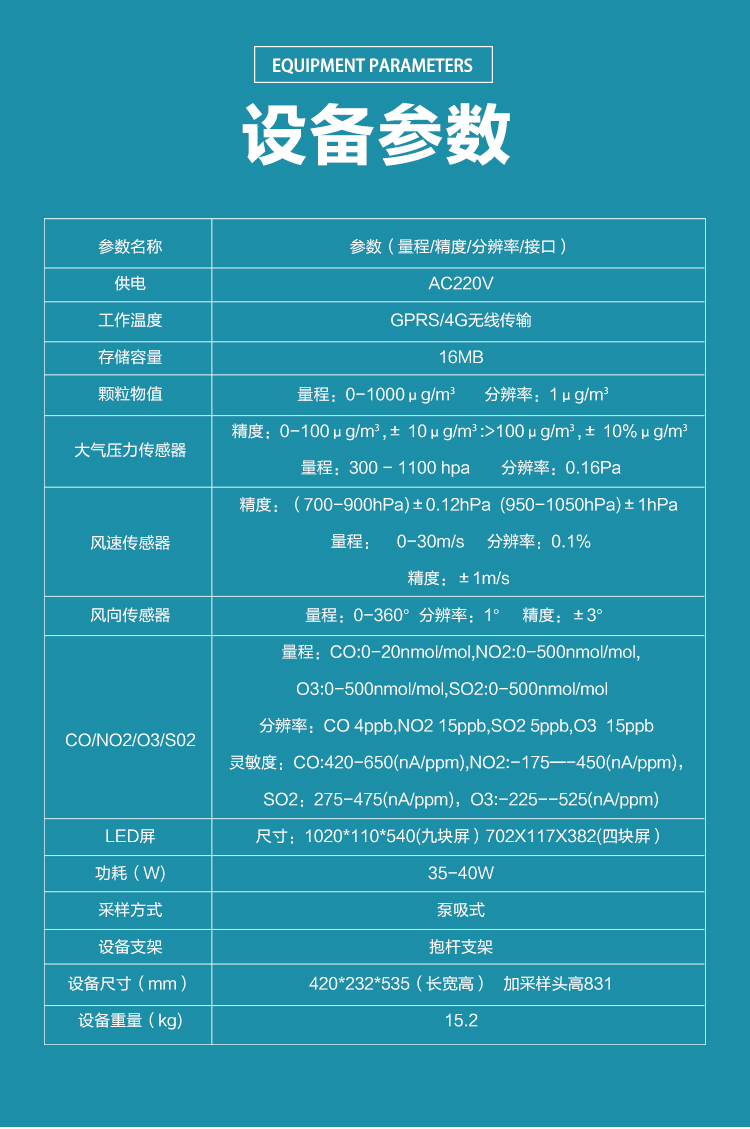

监测站的核心由三大系统组成:样品采集系统负责抽取代表性空气样本,多种分析仪精准检测污染物浓度,数据处理传输系统则实现信息实时上传。机柜内整合了分析仪模块、校准系统、通讯设备等关键部件,通过微处理器每秒采样一次,还能暂存 24 小时的 1 分钟平均数据,确保监测连续性。部分站点还配备顶盖隐藏式超声波探头,可减少雨雪和风力对气象参数监测的干扰。

日常主要监测 PM2.5、PM10 等颗粒物,以及二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧 6 项关键污染物。不同污染物采用专属检测技术:比如二氧化硫通过紫外荧光原理测量,臭氧依托紫外光吸收特性检测,颗粒物则利用 β 射线法称重计算浓度。同时,风向、风速、温度等气象参数也同步监测,为污染溯源提供支撑。

点位设置遵循严格标准:城市评价点均匀分布于建成区,覆盖全部区域且能代表整体浓度水平;污染监控点瞄准污染源下风向的高浓度区;路边交通点则布设在行车道下风侧,距离道路边缘不超过 20 米。在广州、合肥等城市,还通过梯度监测、“天地空” 一体化平台等形式,构建更立体的监测体系。

监测数据经校准后实时传输至监管平台,不仅能反映 500 米至 4 千米范围内的空气质量变化,还为污染防治提供精准依据。环保部门可借助数据锁定污染源头,制定管控措施,像四川的 “超级站” 能监测 150 余种指标,进一步提升治污精准度。这些数据也会向公众公开,成为大家了解空气质量的重要窗口。

如今,这些 “隐形哨兵” 正随着技术升级不断进化,用精准数据为蓝天保卫战提供坚实支撑。

金叶新闻资讯