在双碳目标推进中,碳排放温室气体在线监测仪器成为量化排放、指导减排的核心工具。这类仪器通过精准捕捉气体浓度数据,为企业合规、环保监管和气候研究提供技术支撑。

仪器的精准度依赖于对气体分子特征的精准捕捉,主流技术各有适配场景:

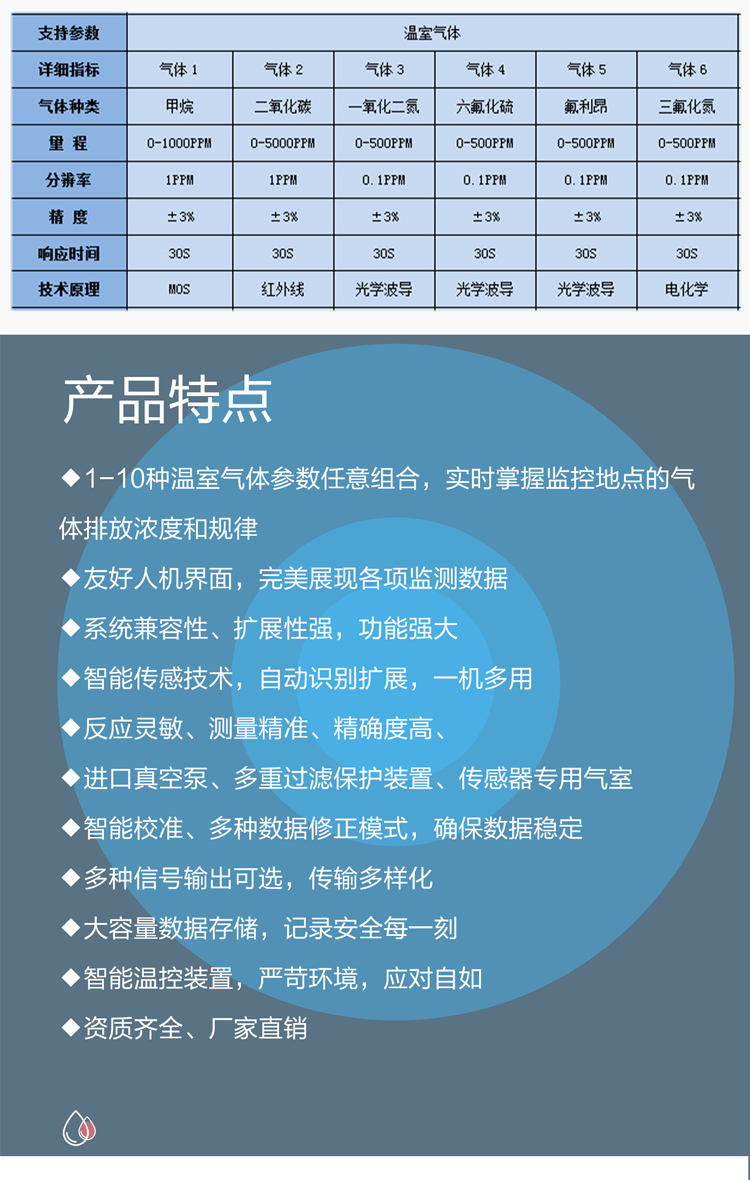

激光光谱技术:可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)通过精准匹配气体特征吸收峰,实现毫秒级响应,适合工业高温高湿环境的实时监测;光腔衰荡光谱(CRDS)借助高反射腔体延长光程,检测精度可达 ppb 级,常用于痕量气体分析。

红外光谱技术:傅里叶变换红外光谱(FTIR)能同时监测 CO₂、CH₄、N₂O 等多种气体,通过光谱比对实现多组分分析,适配复杂工业废气场景;微流红外与双光束红外技术结合,可应对不同浓度气体,减少交叉干扰。

其他辅助技术:电化学技术多用于 O₂等组分监测,气相色谱质谱联用技术则可通过同位素分析追溯碳源。

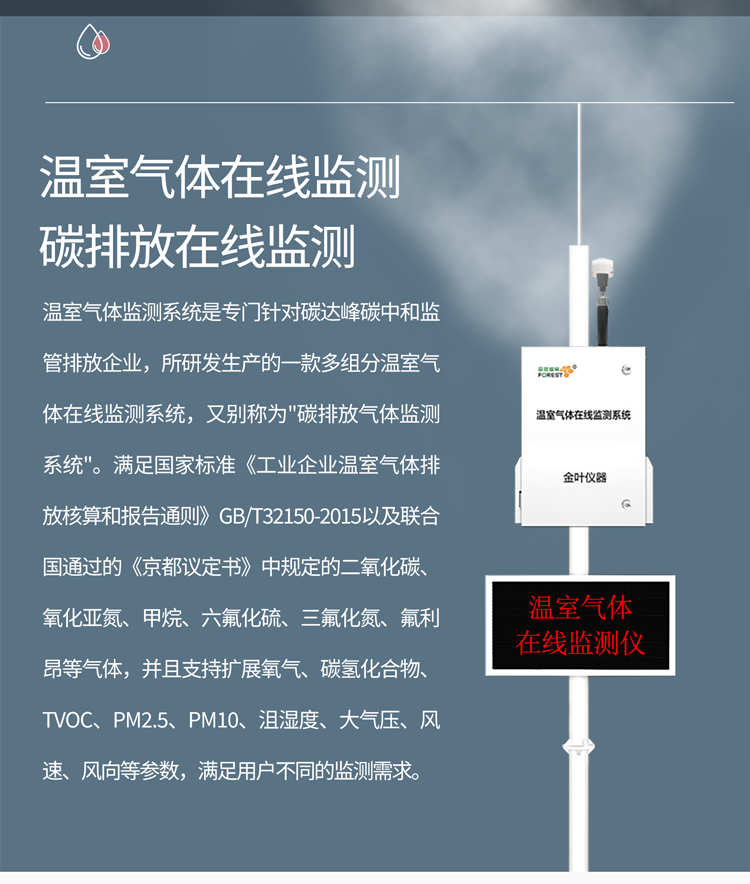

根据监测需求不同,仪器可分为三类:

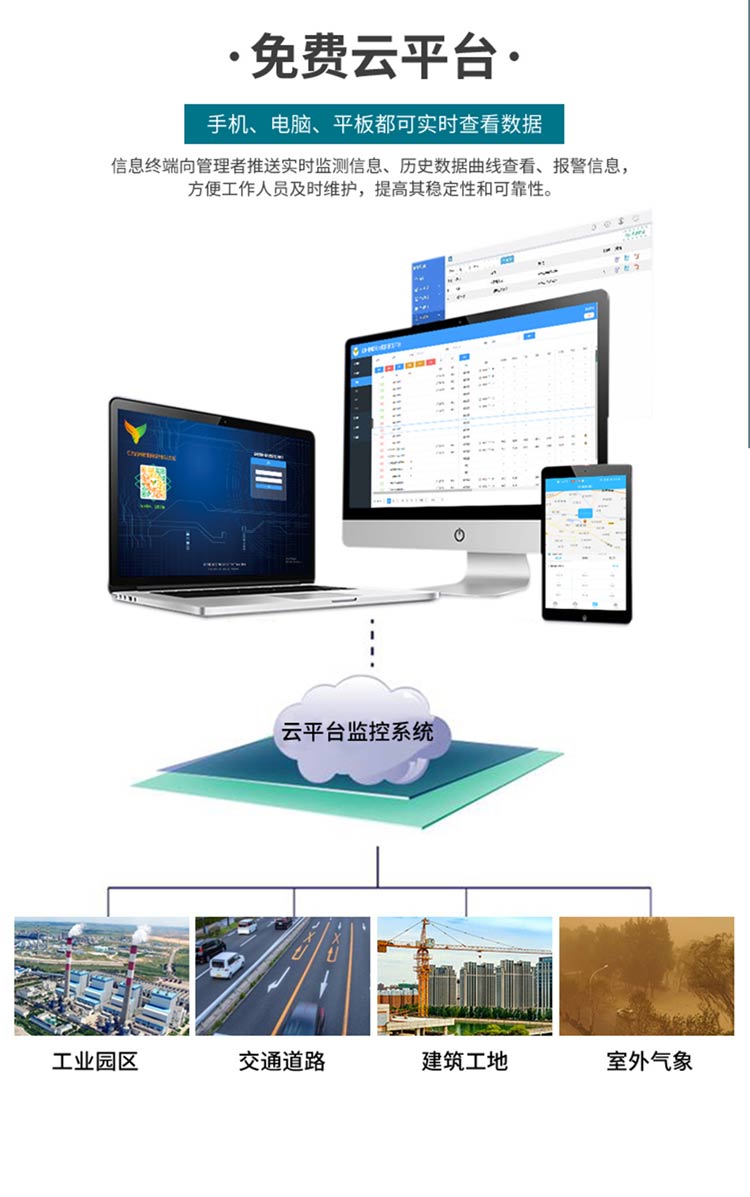

固定污染源监测仪:安装于火电厂、钢铁厂、化工厂等排放口,实时监测废气中温室气体浓度,通过 RS-485、无线传输等方式将数据上传至企业或环保平台,保障排放合规。

大气环境监测仪:部署于环境监测站或野外,采用高精度技术长期追踪区域气体浓度变化,为碳汇评估和气候研究提供基础数据。

移动监测设备:含便携式分析仪和无人机搭载设备,前者适合突发泄漏检测,后者可实现大范围立体监测,覆盖难以到达的区域。

选择仪器需结合场景匹配核心需求:工业排放监测优先考虑抗干扰性和数据传输能力,科研监测则侧重检测精度和多组分分析功能。同时,仪器需定期校准维护,确保数据符合监测技术规范,为碳核算提供可靠依据。

从工厂烟囱的实时监控到大气本底的长期追踪,这些仪器正成为碳管理的 "眼睛",推动碳排放从 "粗略估算" 向 "精准量化" 转变。