种地靠经验?现代农业早有 “科技帮手”。田间苗情监测设备凭借多技术融合,化身作物生长的 “24 小时观察员”,让种植管理告别 “凭感觉”,走向精准化。

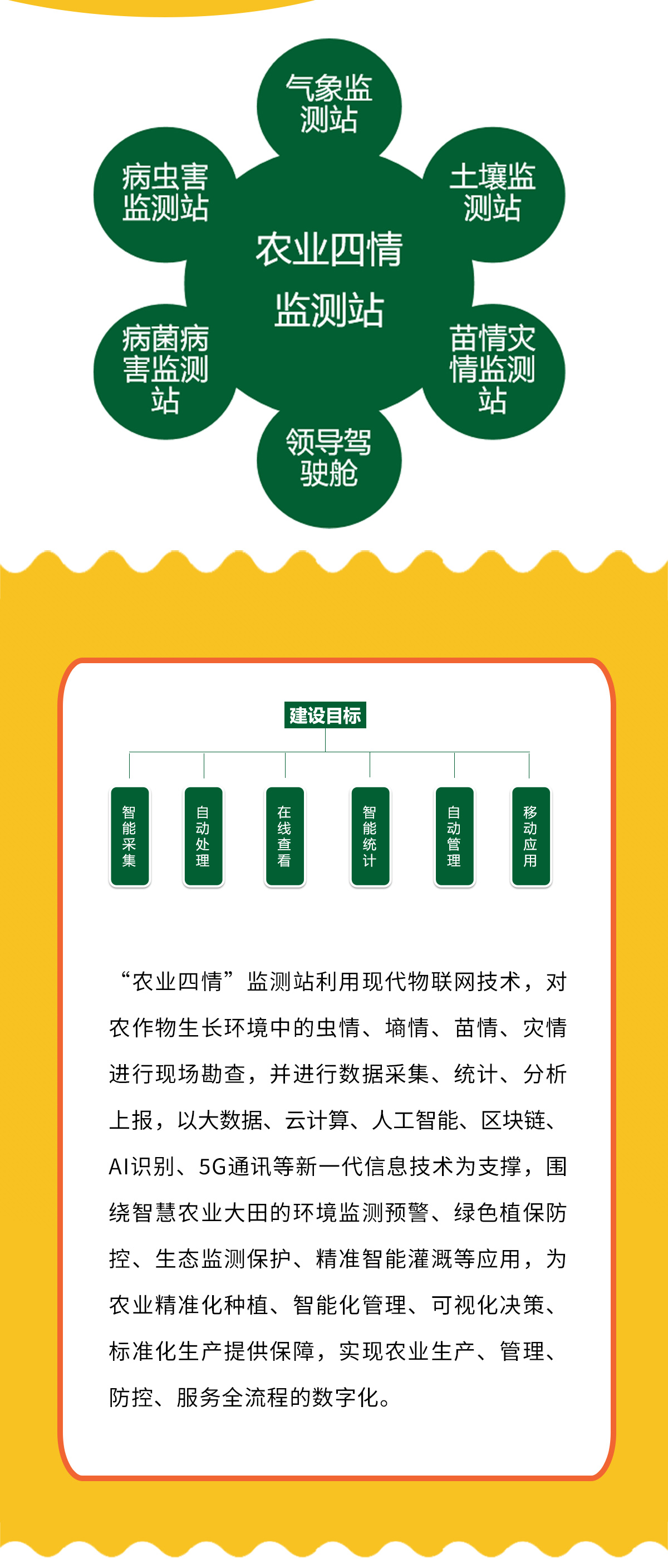

这类设备的核心是 “立体化感知网络”,能实现地上地下多维度监测。地上通过高清摄像头捕捉株高、分蘖数等形态变化,多光谱传感器则分析叶绿素含量、氮素水平,精准识别 “缺素”“早衰” 等问题;地下的土壤传感器可监测 0-60cm 深度的湿度、温度,搭配气象站记录光照、温湿度等环境数据,为生长状态分析提供全面依据。

主流设备可按场景灵活选择。小面积地块适合部署固定监测站,搭载低功耗摄像头和传感器,太阳能供电设计能应对 7 天阴雨天气;大面积农田则可搭配无人机巡检,单架次能覆盖数百亩,生成的苗情热力图可快速定位问题区域。所有数据通过 LoRa、4G 等技术实时上传云端,手机就能随时查看。

AI 赋能让监测更具实用价值。设备搭载的深度学习模型能识别稻瘟病、锈病等病害,准确率较高,还能结合历史数据预测病虫害发生概率。当土壤湿度异常或病害风险上升时,系统会自动报警并推送管理建议,比如指导精准灌溉、调整施肥量。在育苗基地,这类设备已帮助幼苗成活率平均提升 25%,壮苗率提升 35%。

从大田作物到设施育苗,苗情监测设备正成为精准农业的重要支撑。它既减少了人工巡查的成本,又为科学管理提供数据依据,助力种植户平衡产量与资源消耗,是现代农业可持续发展的实用工具。

若你想了解某类作物(如水稻、蔬菜)的专属监测方案,或想对比不同设备的适配场景,都可以告诉我,我会为你补充更具体的信息。

金叶新闻资讯