你手机里实时更新的 PM2.5 数值、天气预报里的空气质量等级,都来自遍布城乡的空气质量自动监测站。这些不起眼的 “小房子”,正 24 小时守护着我们的呼吸健康。

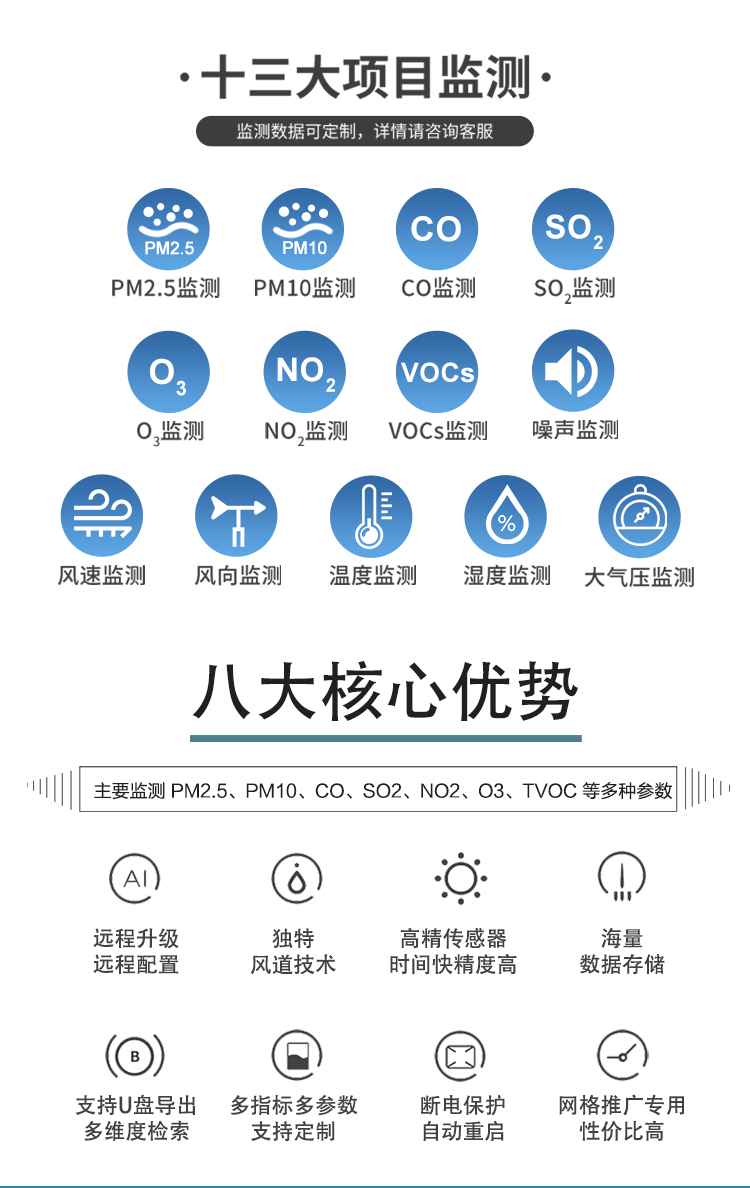

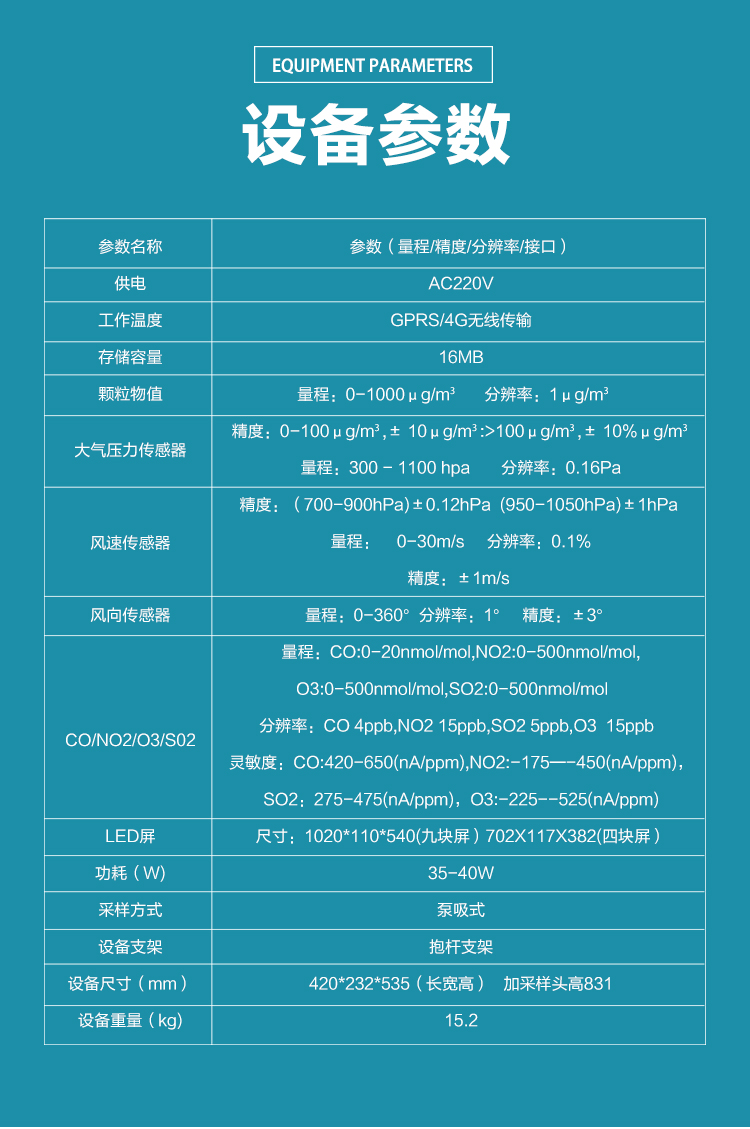

标准的监测站通常是一座防护严密的站房,内部集成了全套精密设备。核心是各类分析仪:PM2.5 和 PM10 监测仪靠 β 射线吸收原理称重颗粒物,臭氧分析仪通过紫外光吸收度测算浓度,氮氧化物则需经钼催化还原后检测。这些设备搭配气象传感器,能同步捕捉温度、湿度和能见度等参数。

整套系统由采样、分析、校准、数据传输等模块组成,通过微处理器每秒采样一次,数据经处理后实时上传至监管平台,还支持远程控制与故障诊断。如今主流的干法监测技术无需试剂,维护更便捷,代表了行业先进方向。

点位选择大有讲究,通常分为四类:城市评价点均匀覆盖建成区,比如北京 35 个监测子站涵盖城区与郊区;区域背景点远离污染源,有的甚至设在 50 公里外的清洁区域;污染监控点瞄准工业园区、重点污染源下风向;路边交通点则紧盯主干道车流污染。

如今监测网络正不断延伸,太原已建成 20 座乡镇监测站,南京更是织就 530 个站点的全域网络,实现 “省 — 市 — 县 — 乡镇” 五级覆盖。

这些实时跳动的数据是治污的 “眼睛”。通过对比实时与历史数据,环保人员能快速定位污染源头,及时采取管控措施。比如太原的乡镇监测站数据直连省市平台,为精细化治理提供支撑;南京依托监测网络,实现污染的 “精准预警、快速处置”,推动 PM2.5 浓度降至 27.1 微克 / 立方米。

从城市到乡镇,这些 “大气侦察兵” 用精准数据搭建起环保防线。我们每天查看的空气质量指数,正是它们日夜工作的成果,也让科学治污、精准护蓝有了可靠依据。

金叶新闻资讯