传统种植中,苗情判断全靠 “眼看手摸”,缺肥、病害往往发现时已错过最佳处理期。如今,智能苗情生态自动监测仪器正成为新农人的得力助手,用科技实现作物生长的精准管控。

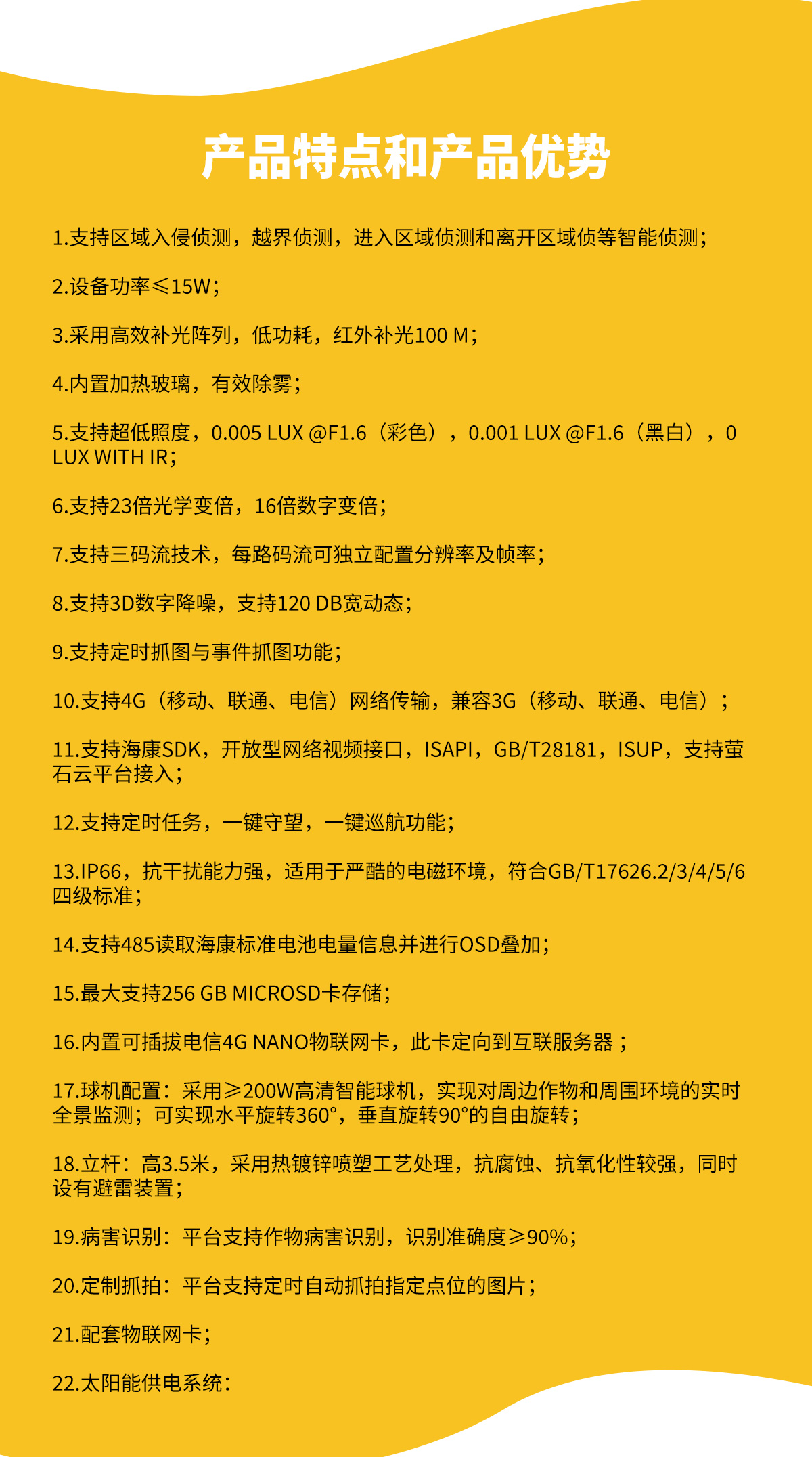

这类仪器的核心优势在于多维度监测与智能分析的深度融合。设备集成多光谱传感器、高清摄像头、土壤探头等组件,能同步捕捉作物生理指标与环境参数:通过近红外、红边波段分析叶绿素含量与氮素水平,用激光雷达测量株高和叶面积指数,搭配土壤传感器获取 0-60cm 不同土层的水分数据,精度可达 ±2%。夜间红外补光的 4K 摄像头则实现 360° 全天候监控,连叶片细微斑点都能清晰捕捉。

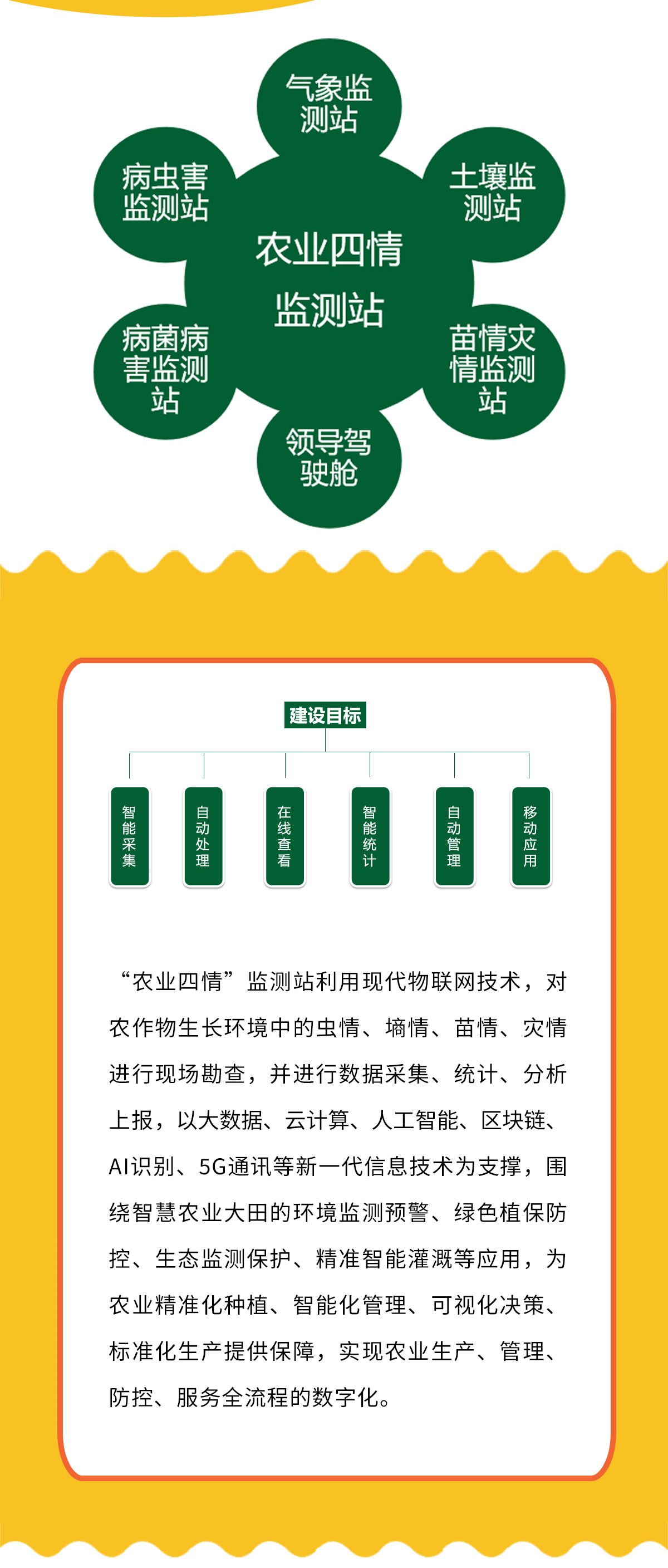

数据处理环节更显智能化。依托 “端 - 边 - 云” 架构,传感器收集的信息经物联网协议传输至云端,由 AI 模型深度分析。比如通过 ResNet-50 模型识别稻瘟病、小麦锈病等病害,结合 LSTM 神经网络预测 7 天内虫害发生概率,还能依据多光谱指数将长势划分为优、良、中、差四个等级,生成直观的管理建议。农户打开手机 APP 就能查看 “土壤缺水需灌溉”“注意预防纹枯病” 等提示,实现从 “经验种植” 到 “数据种植” 的转变。

在不同场景中,仪器展现出较强的适配性。露天农田里,无人机搭载的监测模块单架次可覆盖 500 亩,生成苗情热力图定位问题区域;设施大棚中,设备能与温控、补光设备联动,将温度控制精度保持在 ±1℃;育苗圃里,小型化传感器嵌入基质,实现无死角监测。某育苗基地部署设备后,通过精准补磷和调整光照,幼苗生长均匀度从 70% 提升至 92%,育苗周期缩短 5 天。

设备的低功耗设计也贴合田间需求,太阳能板搭配锂电池的供电方案,可满足 7 天阴雨天气的运行需求,非工作时段自动休眠,延长使用寿命。从大田作物到果园育苗,从散户种植到规模化基地,这款 “田间智慧眼” 正以数据之力守护作物生长,助力农业提质增效。

金叶新闻资讯